近年来,有一个项目异军突起,成为众多家长和学生热议的焦点 —— 北京理工大学附属实验学校的 “1+3” 项目。它究竟有何独特魅力,能在众多升学途径中 “杀出重围”?是别具一格的课程设置,还是强大的资源支持?又或者是创新的人才培养模式?和北京小升初信息网一起看看吧。

一、创新课程:搭建通往未来的学习桥梁

(一)国家课程校本化,知识学习 “活” 起来

在北京理工大学附属实验学校的 “1+3” 项目里,国家课程不再是刻板的书本知识,而是通过校本化实施,变得生动有趣、充满活力。以项目式研究性学习为载体,学生们在实践中探索知识,在研究中不断成长。

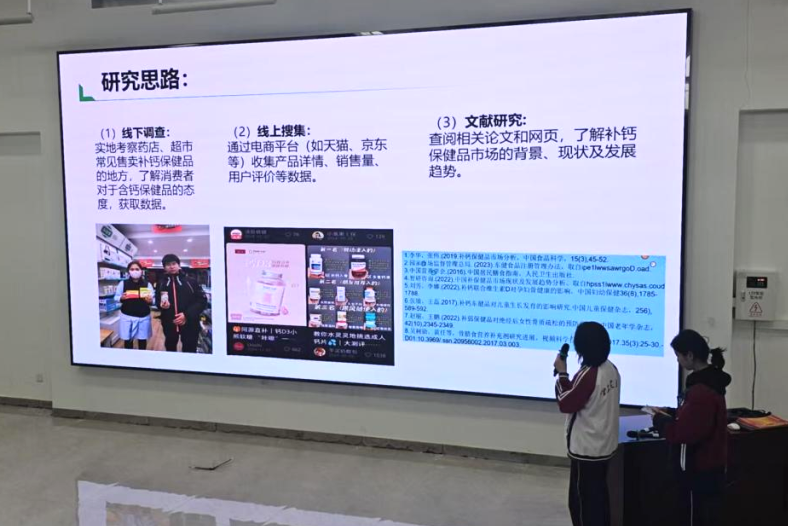

寒假期间,“1+3” 项目式研究性学习小组的学生们就忙得不亦乐乎。有小组聚焦补钙保健品市场,通过线下实地考察药店、超市,线上搜集电商平台数据,以及查阅大量文献资料,深入分析市场现状、问题以及未来发展趋势。还有小组对太阳能进行研究,不仅弄清楚了太阳能的工作原理、转化效率等专业知识,还制作了相关装置,甚至对太阳能未来的应用前景进行了大胆设想。在探究植物幼根的负向光性实验中,学生们亲自动手实践,观察记录,培养了严谨的科学态度和实践能力。

在 12 个小组参与、涵盖 9 大学科多个领域的答辩会上,各小组充分展示了研究成果。从市场调研到建筑设计,从古典文学服饰文化研究到科技创新实践,学生们的奇思妙想和扎实的研究能力让人眼前一亮。这些项目巧妙地将学科知识与实际应用紧密结合,真正做到了学以致用。

学校还对国家课程进行精心重构,打破学段壁垒。以物理课程为例,整合后的课程更加注重学生的科学探究实践过程,增加了实践、实验等教学环节。这种教学方式不仅培养了学生自主学习的能力,还让他们在小组合作中学会沟通与协作。正因如此,学校物理组自选项目设计实施在房山区课程领导力提升工程(中学段)2024 年总结会暨 2025 年工作部署会中荣获优秀奖。

(二)特色课程赋能,培育全面发展人才

除了国家课程校本化,“1+3” 项目还开设了一系列特色课程,助力学生成为全面发展的拔尖创新人才。

理工科技特色课程是项目的一大亮点。学校开设了人文奠基、数理探究、工程实践、科技创新等课程,满足学生在理工科技领域的兴趣。为了让学生接触到最前沿的科学知识和研究方法,学校引入高校资源,开展了冬令营、夏令营、科学家讲座等实践课程。在 “筑梦星球” 科学方法特训营中,专业科学家亲自指导学生开展科学探究活动。每周三,中科馆老师都会为学生准时开课,设定为 30 年后星际探索储备人才的情境,让学生通过完成 “建设模拟外星科考站” 这一大型综合性任务,进行学科交叉的项目式学习,极大地激发了学生对科学探索的热情。

生涯规划课程也为学生的未来发展指明方向。在课堂上,老师通过情景模拟,比如设置公司裁员、高校处理作弊学生等场景,引导学生依据自身价值观在思维和情感维度进行决策,帮助学生在 “1+3” 中 “1” 的这一年解决生涯决策困惑、缓解未来焦虑,主动规划人生。学校还会组织学生走进高校开展生涯研学活动,让学生提前感受高校氛围,明确自己的目标。

随着人工智能时代的到来,学校紧跟教育潮流,积极开展人工智能教育。每周五下午,学生们都会前往北京理工大学学习人工智能课程。在百度 AI 开放平台,他们可以体验图像识别、人脸对比、文字识别等应用;通过文心一言、即梦 AI、腾讯智影、扣子等工具,进行文本、图像、音视频生成及智能体体验等操作,为未来的学习和工作打下坚实的技术基础。此外,学校还开设了小语种、游泳等课程,丰富学生的学习生活,培养他们的多元技能。

二、资源联动:汇聚各方力量助力成长

(一)高校资源注入,接轨前沿学术视野

北京理工大学附属实验学校 “1+3” 项目的成功,离不开高校资源的强力支持。在明德精工讲堂上,郑彦良教授为学生讲授《中国航空航天发展与科学家精神》,让学生们近距离感受科学家的魅力和国家科技发展的伟大成就。学校还积极邀请诺贝尔奖得主、知名学者到校举办讲座,让学生们有机会与学界大咖面对面交流,接触到最前沿的学术思想和研究成果。听完讲座后,不少同学都感慨:“这种讲座真得常来!全是干货不说,还能开眼界,让我明白光闷头学课本可不行!”

学校充分利用北京理工大学及高教园区各高校的优质资源,开展大学先修培养。邀请知名教授开设讲座,让学生提前感受大学课程的深度和广度,为未来的大学学习做好准备。高校实验室、科研机构也纷纷对项目学生敞开大门,学生们可以走进实验室,亲身体验相关领域的前沿科技,与科研人员面对面交流,了解科研工作的流程和方法,拓宽自己的视野。

(二)多元师资协同,提供个性化指导

在 “1+3” 项目中,学校组建了一支强大的教师团队,由大学教授、优秀学长、学生家长、本校骨干教师共同组成。采用导师制,为学生提供个性化的指导,满足每个学生的学习需求。

大学教授凭借其深厚的学术造诣和丰富的科研经验,为学生带来专业领域的前沿知识和研究方法。优秀学长则来自理工大学、北京大学等多个知名学府,他们将自己的学习经验、备考技巧以及大学生活的感悟分享给学弟学妹们,让学生们少走弯路。学生家长也积极参与到教育中来,他们来自不同的行业,为学校提供了丰富的社会资源和多元的视角。家长教师团队会举办各种讲座和活动,让学生们了解不同行业的发展现状和未来趋势。

本校骨干教师更是学生成长路上的引路人,他们熟悉学生的学习情况和特点,能够在日常学习中给予及时的指导和帮助。学校还与周边科研院所合作,选聘优秀教师加盟,进一步充实教师队伍,为项目的顺利开展提供有力支持。

三、人才培养秘诀:因材施教,多元评价促发展

(一)选拔标准多元,挖掘学生多元潜力

学校 “1+3” 项目的选拔标准契合教育 “大减法” 理念,不再单纯以学业成绩论英雄,而是更加注重挖掘学生的多元潜力。选拔涵盖品德表现、学习品质、学业成绩以及数学、物理、体育、艺术、科技等方面的兴趣爱好和参赛经验等多个维度。这样的选拔标准能够发现那些在某一领域有特长或潜力的学生,为他们提供一个展示自我的平台,让更多学生有机会参与到这个项目中来。

(二)AI 赋能教学,实现个性化学习

作为全国中小学科学教育实验校、教育部中小学人工智能教育基地校、北京市智慧校园示范校、北京市人工智能助推教师教育试点校,北京理工大学附属实验学校充分利用人工智能技术,为学生的学习赋能。

在日语课堂上,AI 学伴豆包化身 “发音纠察队”,帮助学生校准假名发音;Kimi、DeepSeek 等 AI 工具则像不知疲倦的小助手,帮助学生查找语法漏洞。学生们可以利用这些 AI 学习工具完成词汇拼读练习及句型生成任务,大大提高了学习效率。教师也可以借助人工智能技术,了解每个学生的学习进度和薄弱环节,为学生提供个性化的学习资源和指导,真正实现因材施教。

(三)分层教学与合作学习,激发学习动力

根据学生的个性特质和需求,“1+3” 项目精准实施分层教学。对于学习能力较强的学生,提供更具挑战性的学习任务,激发他们的潜能;对于基础相对薄弱的学生,则给予更多的关注和辅导,帮助他们逐步提升。

“小先生制” 和项目式学习也是激发学生学习兴趣和主动性的有效方式。在 “小先生制” 中,学习成绩较好、学习能力较强的学生担任 “小先生”,帮助其他同学解决学习中遇到的问题。这不仅让 “小先生” 们巩固了自己的知识,还培养了他们的沟通能力和责任感。项目式学习则让学生们在团队合作中共同完成一个项目任务,通过分工协作,培养学生的自主学习能力和合作精神。

(四)多元评价体系,关注综合能力发展

在 “1+3” 项目中,学校摒弃了单一的以分数论高低的评价方式,采用传统笔试、小课题研究性学习成果汇报、项目式学习成果答辩、阅读工程汇报等多元化的评价方式,全面考查学生的综合能力发展。

学校每月都会表彰 “学科优胜奖”“努力拼搏奖”“六星学霸” 等奖项学生,鼓励学生在不同方面发挥自己的优势。在学期末的项目式学习成果答辩中,学生们展示了通过一个学期努力完成的项目成果。这种答辩不仅是对学生学习成果的检验,更是对他们逻辑思维与抗压能力的考验。学生们纷纷表示,通过答辩他们获得了成长,也将此作为新的起点,向着更高的目标迈进。通过多元化的评价方式,学校能够更全面地了解学生的发展情况,为他们的未来成长提供更有针对性的指导。

声明:本文来源网络,由北京小升初信息网站团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。

2025年小升初招生调整多,新1-6年级的家长想掌握升学政策、了解招生变动带来的新机会,关注公众号【在京家长帮】,与众多家长共同进步!

扫描下方二维码,关注官方公众号

在京家长帮

热搜内容

热搜内容

在京家长帮

在京家长帮